Documentário de Lufe costura lutas urbanas, memórias coletivas e arte independente em São Paulo — um retrato potente da ocupação, da resistência indígena e da cidade como território em disputa

Nascido em Porto Alegre nos anos 80, Lufe Bollini é diretor, montador, ator e músico. Sua trajetória artística começou na música, mas foi no cinema que encontrou um campo fértil para explorar as interseções entre arte, política e território. Formado em Cinema pela Unisinos, com especialização em montagem e direção, Lufe desenvolveu uma linguagem autoral que mistura registros do real com ficção e autoficção — sempre partindo de experiências vividas e de seu entorno.

Radicado em São Paulo desde 2014, ele participou ativamente da Ocupação Ouvidor 63, um dos maiores polos de arte independente da América Latina, e se aproximou do lendário Teatro Oficina, onde hoje atua como artista colaborador e operador de câmera. Sua vivência nesses espaços se reflete diretamente em sua obra mais conhecida: o documentário Anhangabaú.

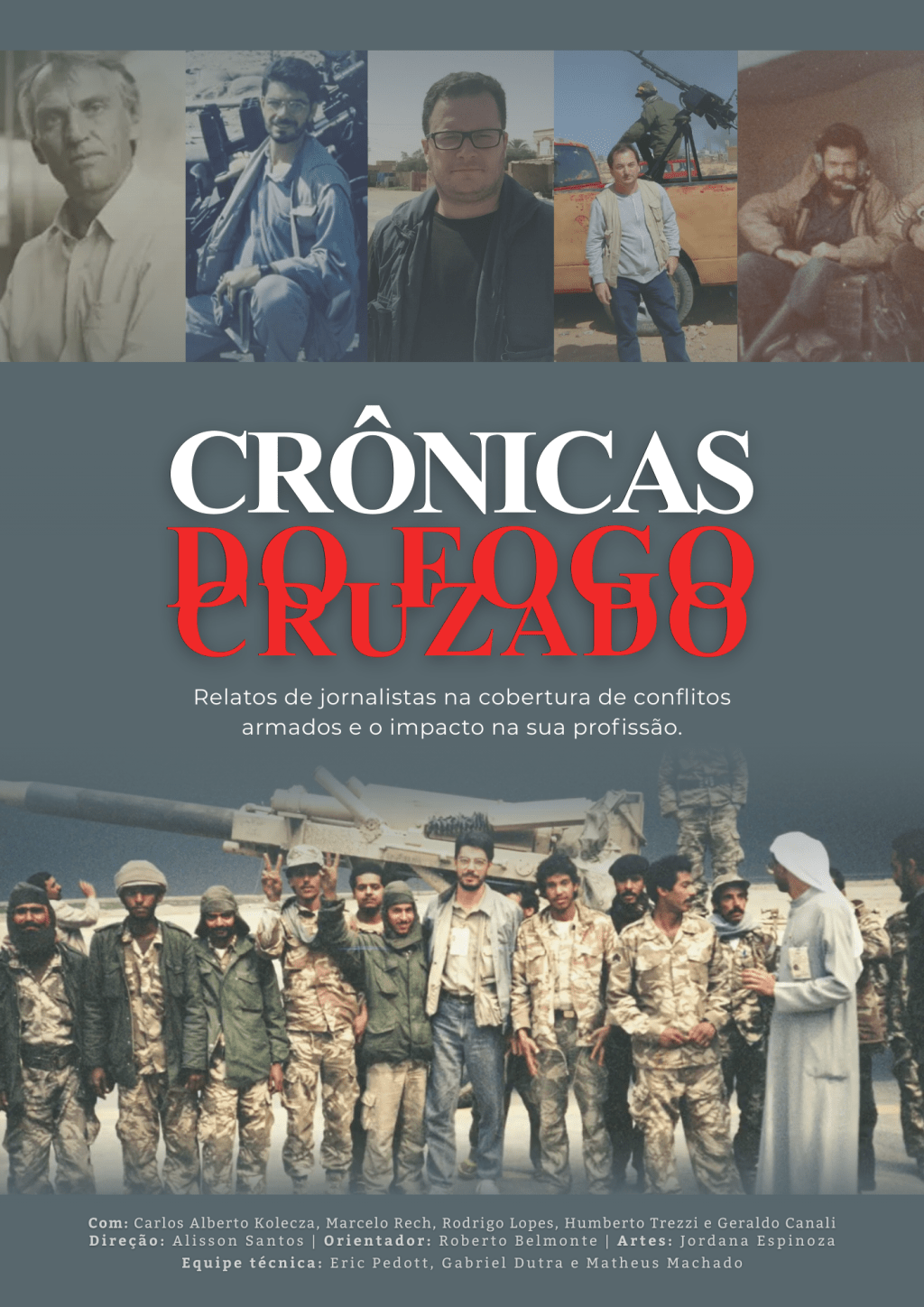

Rodado entre 2014 e 2020, Anhangabaú é um filme de guerrilha, feito sem patrocínio, que costura três frentes de resistência urbana: a ocupação artística da Ouvidor 63, a luta do Teatro Oficina contra a especulação imobiliária, e a resistência indígena Guarani Mbya no Jaraguá. O longa foi premiado como Melhor Documentário no Festival de Gramado e recebeu o prêmio de Melhor Montagem no Festival de Cinema da Fronteira — reconhecimento que tem um sabor especial para Lufe, cuja atuação como montador é central em sua prática artística.

Além do cinema, Lufe segue desenvolvendo sua carreira musical e prepara o lançamento de um novo single chamado Fake Folks. No teatro, atuou em peças como Mutação De Apoteose e Contos de fadas pra Kabeças Dialéticas, e também é câmera da peça Os Sete Gatinhos, todas no Teatro Oficina de São Paulo.

Seu trabalho é marcado por uma escuta sensível, uma estética pulsante e um compromisso com as lutas sociais que atravessam os corpos e os espaços da cidade. Como ele mesmo define, Anhangabaú é “uma produção afetiva de um mundo que contrapõe a lógica devastadora do capital”.

Como a tua história foi se cruzando com o Teatro Oficina a ocupação do Prédio Ouvidor e da comunidade indígena Guarani? Como a sua trajetória foi se entrelaçando com essas histórias de São Paulo? E como surgiu a ideia de fazer o documentário — para registrar, de fato, três histórias diferentes, mas muito semelhantes na luta por preservar a memória e o espaço de locais afetados pela gentrificação?

Lufe Bollini: O processo de descoberta do cerne do filme foi sendo polido e lapidado ao longo da própria produção. Em 2016, lancei meu primeiro curta em São Paulo, chamado Fantasma da Saudade no Vale da Morte. Esse curta trazia os primeiros dias da ocupação Ouvidor 63, quando eu ainda era residente — fiquei lá por cerca de seis meses. Quando saí, comecei a editar o filme. Podemos dizer que ali nasceu a semente da pesquisa que depois desaguou no longa Anhangabaú.

Como eu queria contar uma história que transcendesse um universo específico, essa foi uma premissa desde o início. Não queria focar exclusivamente na ocupação Ouvidor 63, pois já havia feito um curta sobre isso — não exatamente sobre a ocupação em si, mas sobre minhas vivências subjetivas dentro dela. Nunca tive o desejo de fazer documentários meramente informativos, desconectados do meu universo pessoal. E como já não fazia mais parte da ocupação, passei a observar outros fenômenos sociais e culturais que dialogavam com a questão da disputa de território, especulação imobiliária e gentrificação no centro de São Paulo.

O Teatro Oficina é geograficamente próximo da Ouvidor 63. Apesar da imensidão do centro de São Paulo, essa proximidade me levou a me aproximar também do universo do Oficina — que carrega uma história muito mais antiga, mas com fortes ecos dessa mesma disputa por território tão visceral na cidade.

Vemos constantemente edificações históricas sendo demolidas e empreendimentos de torres gigantes sendo erguidos, inclusive em bairros periféricos como o Bixiga — onde se localiza o Teatro Oficina e onde moro atualmente. Também vivi cinco anos no Anhangabaú, tempo suficiente para me aprofundar nesse território que é o marco zero da cidade. Foi ali que bandeirantes e jesuítas se estabeleceram para dar início à colonização paulista. Há centenas, talvez milhares, de camadas narrativas nesse espaço. Muitas delas permanecem invisíveis, já que as histórias indígenas foram historicamente apagadas da versão oficial da colonização europeia no Brasil.

Uma premissa fundamental da pesquisa era entender o significado do termo Anhangabaú, de origem tupi. Muitas das imagens filmadas vieram da Ocupação Ouvidor 63, um espaço muito próximo a mim — tanto física quanto afetivamente. Por isso, a narrativa ali se construiu de forma muito orgânica.

No Teatro Oficina, comecei a filmar uma peça chamada Macumba Antropófaga, que saía do prédio e percorria o entorno do bairro em cortejo, contando histórias como a do rio Bixiga — que ainda corre, a quatro metros do chão. No Bixiga, por exemplo, há três rios subterrâneos. Em São Paulo, são mais de 400 rios soterrados que ressurgem quando chove ou até mesmo sem chuva, escapando pelos bueiros. Muitos paulistanos desconhecem essa imensa diversidade hídrica da cidade.

Tínhamos, então, duas histórias de forte viés cultural e artístico — de artistas lutando pelo direito à cidade, de poder viver e trabalhar no mesmo bairro, algo cada vez mais raro nas grandes metrópoles.

O universo Guarani Mbya cruzou nosso caminho no próprio território do Anhangabaú, onde fica a Prefeitura. Os guaranis frequentemente realizavam manifestações por ali. Começamos a filmá-los em suas reivindicações até que, às vésperas da eleição de Bolsonaro, duas lideranças guarani visitaram a ocupação para convocar os artistas da Ouvidor a se organizarem em parceria com a comunidade indígena diante do novo cenário político. Esse chamado nos motivou a registrar essa conexão entre os dois mundos.

Fomos até a ocupação Guarani iniciada em 2019 no Jaraguá, onde há o último remanescente da Mata Atlântica paulistana. Uma construtora poderosa tentou burlar a lei e adquirir parte desse território tombado para erguer um empreendimento imobiliário. A comunidade guarani ocupou a área em resistência. Acompanhamos todo o processo — desde a ocupação até a reintegração de posse, ocorrida pouco antes da pandemia da Covid.

Durante a produção, filmamos outros fenômenos além desses três núcleos — manifestações políticas e culturais no Vale do Anhangabaú, entrevistas com pessoas nas ruas sobre os temas tratados no filme. E, nesse caminho, conheci o livro Cidade Polifônica, do arquiteto italiano Massimo Canevacci, sobre São Paulo. Nele, Canevacci argumenta que só é possível compreender a cidade por meio da sobreposição de camadas, texturas e sonoridades.

Aderi a essa teoria como base para legitimar a premissa do filme: não queríamos abordar apenas um tema, mas criar um paralelo entre universos distintos que dialogam em suas lutas e reivindicações. E São Paulo é fértil nesse sentido — são mais de 50 mil pessoas em situação de rua, e a cidade continua sendo um símbolo de uma gestão urbanística que, historicamente, desfavorece a população mais vulnerável.

Na montagem do filme, contamos com uma colaboração fundamental. Além do roteirista André Garcia e da nossa equipe, tivemos a mentoria da Jordana Berg — uma das grandes montadoras do cinema brasileiro, que já trabalhou com Eduardo Coutinho. Essa mentoria, proporcionada pelo DocSP, foi essencial para afunilar os temas e chegar ao resultado final, lançado em 2023.

Primeiramente, fazendo um comentário: eu assisti também, na Mostra Cine Estalo, ao filme O Bixiga é Nosso. E vi muito do teu trabalho nele — só muda o bairro, praticamente. São pessoas lutando contra o apagamento da memória histórica do lugar, do samba e de tudo que envolve a região. Queria registrar isso, porque, enquanto assistia, enxergava muito do Anhangabaú: o povo testemunhando e tentando lutar pelo seu espaço.

E você, Lufe, já há bastante tempo cidadão de São Paulo, durante as gravações, como foi enxergar aquele pessoal? Os líderes da comunidade indígena, da ocupação do Ouvidor — como foi essa conexão com as fontes? Porque acho que os depoimentos são muito potentes, bem sinceros, da alma mesmo. Dá pra sentir que é o que o pessoal realmente quer dizer, o que precisa ser ouvido — seja no Teatro Oficina, na Ocupação do Ouvidor, ou na área da comunidade indígena. Como você foi escolhendo essas fontes? E quem são essas pessoas a quem você deu voz por trás das câmeras?

Lufe Bollini: Na Ocupação Ouvidor 63, a Persie — musicista, cantora, diretora de arte, e uma grande amiga minha — foi a primeira personagem que me aproximei para contar a história daquele momento. Em 2018, um prédio enorme no centro de São Paulo pegou fogo e desmoronou. A decisão da prefeitura, então, foi retirar moradores de várias ocupações, incluindo famílias e crianças. Na Ouvidor 63, aconteceu o mesmo. A empresa responsável pela energia elétrica foi até lá para tentar cortar a luz do prédio, o que gerou uma grande mobilização para resistir a essa tentativa de reintegração de posse disfarçada de prevenção de incêndio. A Percy era uma das pessoas envolvidas e próximas, então comecei a contar essa história a partir dela, além da Sônia Xavier e do Luiz Só — pessoas que eu já conhecia há muitos anos. Era um processo muito orgânico: eu tinha muitos amigos no prédio e morava a três quarteirões dali. Estava sempre passando por lá, convivendo com esse universo.

Minha aproximação com o Teatro Oficina começou pela curiosidade — e acabei me envolvendo profundamente com aquele espaço. A narrativa do Oficina é muito performática, não tão pessoal quanto nos outros universos. Os atores, por meio de seus trabalhos, expressam essas questões. As imagens vêm do próprio ato de trabalho.

Depois, fui me aproximando também como cineasta e artista. Em 2022, participei da Universidade Antropófaga, e, após isso, entrei para a companhia. Desde então, estou atuando em algumas peças, já participei de várias e sigo envolvido em outras produções.

No caso da comunidade Guarani, a aproximação não se deu de forma tão íntima como na Ouvidor 63, mas foi construída com respeito e escuta. Eles reconheceram que estávamos presentes em diversas manifestações que faziam no centro da cidade, até que nos aproximamos ainda mais. Conhecemos o Thiago Karai Djekupe, grande liderança jovem do povo Guarani Mbya em São Paulo. Também a Sônia Aramirim, a Irene, entre outras pessoas que nos acolheram, compartilharam seus olhares e abriram caminhos para que conseguíssemos acessar, de forma sensível, o dia a dia da comunidade Guarani Mbya paulistana.

Após a montagem do filme, todas essas pessoas — da Ouvidor, do Teatro Oficina e da comunidade Guarani — assistiram à obra e puderam opinar em certos aspectos. Então, esse processo de finalização foi, de certa forma, colaborativo. Todos esses universos conseguiram reivindicar algumas questões, e isso foi muito positivo.

Claro que, com a rotina corrida que temos, às vezes a gente se afasta de algumas coisas. Mas sigo acompanhando de perto a Ouvidor 63 e também as questões do povo Guarani. Inclusive, recentemente houve uma importante demarcação do território Guarani, ampliando significativamente a zona de preservação ambiental no Jaraguá.

Então, é mais ou menos isso: minha aproximação se deu como pessoa, como artista e como cineasta.

Agora, falando sobre o pós-filme, como foi a recepção? Anhangabaú ganhou um Kikito de Melhor Documentário e também o prêmio de Melhor Montagem no Festival de Cinema da Fronteira.

Lufe Bollini: Em 2023, lançamos o filme no Festival de Gramado, e a primeira exibição já foi muito potente — as pessoas saíram da sala querendo conversar com a gente. O retorno inicial foi caloroso. Com a consagração como Melhor Documentário, ficamos muito entusiasmados, ainda mais por se tratar de um filme feito sem nenhum patrocínio. Isso já é extraordinário, porque é muito difícil fazer cinema, especialmente sem incentivo fiscal ou apoio financeiro.

Estávamos competindo com filmes que tinham orçamentos milionários, e mesmo assim conseguimos disputar de igual para igual — e ganhar. Foi muito emocionante, muito simbólico para nós. Depois, o filme passou no Festival de Cinema da Fronteira, em Bagé, onde recebeu o prêmio de Melhor Montagem.

Esse reconhecimento foi particularmente especial para mim, porque sou montador antes de ser diretor. O que mais faço no dia a dia da realização audiovisual é montagem — edição de cinema, de vídeo. Receber esse prêmio em Bagé teve um peso muito significativo pra mim.

Anhangabaú também foi exibido no Ecofalante, uma das mostras mais importantes de cinema ambiental em São Paulo — e a sala estava lotada. Sala cheia é o que mais importa pra quem vive de arte. O filme O Bixiga é Nosso levou o prêmio de Júri Popular, e, inclusive, nos bastidores ficamos sabendo que foi por apenas um voto que não empatamos com ele nessa categoria. Foi incrível, muito importante pra gente — afinal, é uma mostra com centenas de filmes ambientais exibidos em várias salas da cidade.

Também passamos pelo Filmambiente, no Rio de Janeiro, outro festival super bacana de cinema ambiental, e na Bienal do Mercosul, em Porto Alegre. Houve ainda outras indicações e exibições que ajudaram muito na divulgação desse que é, definitivamente, um “filme de guerrilha”, concorrendo com obras apoiadas por grandes aportes financeiros.

E teve um episódio bem curioso, que você vai ser o primeiro jornalista a saber.

Fizemos uma sessão na Universidade Católica Ítalo-Brasileira, em São Paulo. Estávamos lá presencialmente, mas a exibição não era para universitários — era para estudantes do ensino médio da própria instituição. O que aconteceu é que não fizeram uma curadoria prévia do filme. Ou seja, foi exibido para mais de 100 adolescentes sem qualquer mediação.

Quando o filme terminou, a sessão virou um alvoroço: muitas vaias, muitos aplausos — foi uma catarse. Tinha gente pedindo para tirar o filme, vaiando alto, enquanto outros batiam palma. E eu, ali no meio, sem saber o que pensar.

Alguns alunos — principalmente meninos — vieram me enfrentar, tentando me ofender. Ao mesmo tempo, várias meninas e mulheres se aproximaram dizendo que tinham adorado o filme. Para elas, que vivem dentro de um contexto católico ultraconservador, poder assistir a uma obra como aquela dentro da própria universidade foi extremamente significativo. Elas disseram que não fazia sentido aquele filme estar sendo exibido ali — e realmente não fazia, pois não houve curadoria.

Se houvesse um filtro, com certeza o filme não teria sido aprovado para exibição. Mas, como não houve, acabaram exibindo para centenas de alunos um filme que confronta a ideologia cristã dominante na instituição. Foi um grande alvoroço — e fomos proibidos de realizar o debate após a sessão. Mesmo assim, muitos alunos e professores vieram conversar comigo e com o Denis Feijão (produtor de Anhangabaú) para destacar a importância da obra.

Mesmo entre aqueles que discordavam da ideologia apresentada no filme, houve quem reconhecesse a relevância das questões que ele levanta. Foi muito positivo. Nunca tinha presenciado uma reação tão intensa.

Porque, convenhamos: é fácil passar o filme para quem já concorda com as lutas. Para o público de esquerda, progressista, que já conhece esses temas, o filme vem como reforço, potencializa o discurso. Agora, exibir para quem não faz parte desse universo — e, inclusive, discorda das políticas abordadas — é visceral. E aí, sim, surgem reações de outras bolhas, de outras vivências. E é aí que o filme realmente provoca.

Agora que estou me especializando em crítica, olho muito por esse lado. Antes de fazer a pergunta, queria comentar algo: pesquisei e li opiniões nas redes sociais, e percebo que as pessoas que não gostaram do filme criam muitos rodeios para dizer isso — até pessoas que, não digo de esquerda, mas letradas, que conhecem cinema. Porque alguém que vai a uma sessão de documentário geralmente está mais conectada ao universo do cinema.

E aí vejo esses rodeios: dizendo que o filme é inorgânico, que tem um afeto exacerbado… Tudo isso, no fundo, é uma forma indireta de expressar que acharam que o filme é “lacração”. E acho que isso se conecta ao que você passou com aqueles adolescentes — a leitura de que o filme é “lacração” talvez seja mais sobre o incômodo que ele provoca do que sobre seu conteúdo real.

Mas, na prática, falta às pessoas reconhecerem o que está ali. Imagine estar na sua casa e simplesmente ser avisado de que será expulso. Como você reagiria? Isso não é um afeto exagerado — o Lufe não escreveu falas, não orientou os indígenas, o pessoal da ocupação ou do teatro sobre o que dizer. Quem entende a realidade e tem discernimento — não estou falando da extrema-direita ou dos mais jovens, mas de quem tem real entendimento — pode até começar a criticar o filme, mas acaba parando para pensar.

Se o indígena não grita, se não vai de arco e flecha até a prefeitura, ele não é ouvido. O filme provoca essa reflexão também. E muita gente não quis, ou não soube, captar isso. Queria que você comentasse esse outro lado — como foi esse desdobramento das discussões após o filme.

Lufe Bollini: Sim, isso é algo muito interessante de discutir — sobre o filme, sobre o documentário brasileiro e sobre o papel do cinema como linguagem. No fim das contas, toda arte — e o cinema, em especial — é um exercício de empatia. Quando a gente assiste a um filme, estamos também nos despindo. O espectador se vê diante da própria capacidade de conexão com aquela história — e, às vezes, pode não ter nenhuma conexão.

E tudo bem. Cabe também ao filme provocar essa conexão. Anhangabaú tem seus méritos narrativos, mas não se aprofunda radicalmente em uma única questão. Talvez essa seja uma característica — não uma falha — do filme. Porque quanto mais humanizamos os problemas sociais, talvez mais fácil seja conquistar a empatia dos diferentes. Esse é o desafio do cinema e da arte: conseguir entrar, humanizar, mostrar que todos somos parte de uma comunidade global. Enfrentamos os mesmos dilemas — mesmo que, claro, exista o racismo ambiental e existam aqueles que sofrem mais quando o “bicho pega”. Isso é fato. Mas, ao humanizar essas questões, o filme pode suavizar corações cheios de preconceitos e ideias prontas.

É difícil dizer que o filme vá transformar mentalidades. Mas o simples fato de perturbar já é um começo. Porque vivemos muito isolados, cercados por bolhas.

Um professor na Universidade Católica Ítalo-Brasileira disse que deveríamos contar também a história dos empresários que queriam construir o empreendimento. E eu concordo. Essas histórias também precisam ser contadas. Mas isso é desafiador. É justamente essa a questão: como acompanhar e registrar a narrativa de pessoas com quem você não concorda? Como garantir que elas serão honestas ao saberem da sua discordância? Há muitas nuances aí.

Acho que esse cinema também precisa existir. Fica o desafio e a provocação. Mas Anhangabaú é resultado de um processo — de resistência, insistência e uma teimosia absurda. É fruto de uma conquista, de uma aventura em que a gente se jogou de corpo e alma.

Quanto à situação atual: a Ocupação Ouvidor 63 completou 11 anos. Houve tentativas de reintegração de posse, mas nunca se concretizaram. Mesmo durante o período bolsonarista, a ocupação resistiu. Hoje vivem lá mais de 100 artistas da América Latina, muita gente do circo — pessoas que, sem a ocupação, estariam em situação de extrema vulnerabilidade. A ocupação tem uma função social essencial em São Paulo.

No Teatro Oficina, a luta que durou 40 anos — entre o grupo Silvio Santos e Zé Celso — resultou na compra, pela prefeitura, do terreno no entorno do teatro, impedindo a construção das torres e abrindo caminho para a criação do Parque do Rio Bixiga. Esse era o sonho do Zé e do Oficina. Agora, a luta chegou a outro nível. Uma licitação será aberta este ano para a construção do parque — mas, como a prefeitura e o governo estadual são ultraliberais e alinhados à ultradireita, qualquer coisa pode acontecer. Existe o risco de termos um parque que não dialogue com nenhuma das pautas defendidas ao longo desses 40 anos — como abrir o rio e preservar o local como espaço ecológico-cultural.

E a comunidade Guarani conseguiu, há cerca de um mês, uma vitória histórica: a ampliação do território tombado no Jaraguá. Thiago Karai Djekupe, protagonista do filme e autor de uma fala emocionante no final, se tornou uma grande liderança. Hoje viaja o mundo todo falando sobre a causa indígena no Brasil e em São Paulo.

E a luta continua. O pessoal segue firme. Essas são só três histórias. Há muitas outras possíveis — e por sorte (ou mérito dessas lutas), as coisas estão avançando no sentido positivo.

Pra fechar: em quais projetos cinematográficos ou outras atividades você está envolvido atualmente?

Lufe Bollini: Agora vai começar a temporada da peça Senhora dos Afogados, no Teatro Oficina — um texto do Nelson Rodrigues. Atualmente sou um dos câmeras ao vivo da peça Os Sete Gatinhos, também texto do Nelson e dirigido pela Joana Medeiros, que vai até o fim de julho no Teatro Oficina e nessa montagem vou trabalhar como câmera, integrando a equipe da peça.

Além disso, estamos vias de anunciar o single Fake Folks em todas as plataformas pela Frase Records. Tenho o desejo de voltar para Porto Alegre no segundo semestre para lançar esse single e fazer alguns shows lá e em São Paulo também, quem sabe, colocar o Anhangabaú em cartaz, para que mais pessoas possam assistir em outras salas de cinema pelo Brasil.

Muito obrigado pela conversa!

Deixe um comentário